圆明园,位于中国北京市海淀区,是一座典型的皇家园林,也是中国古代建筑艺术和园林艺术的瑰宝。它的历史可以追溯到清朝乾隆年间,当时由雍正帝开始规划,后来由乾隆帝亲自主持扩建。圆明园简介和历史深受中外文化交融的影响,其设计融合了汉族、满族、蒙古等民族传统建筑元素。

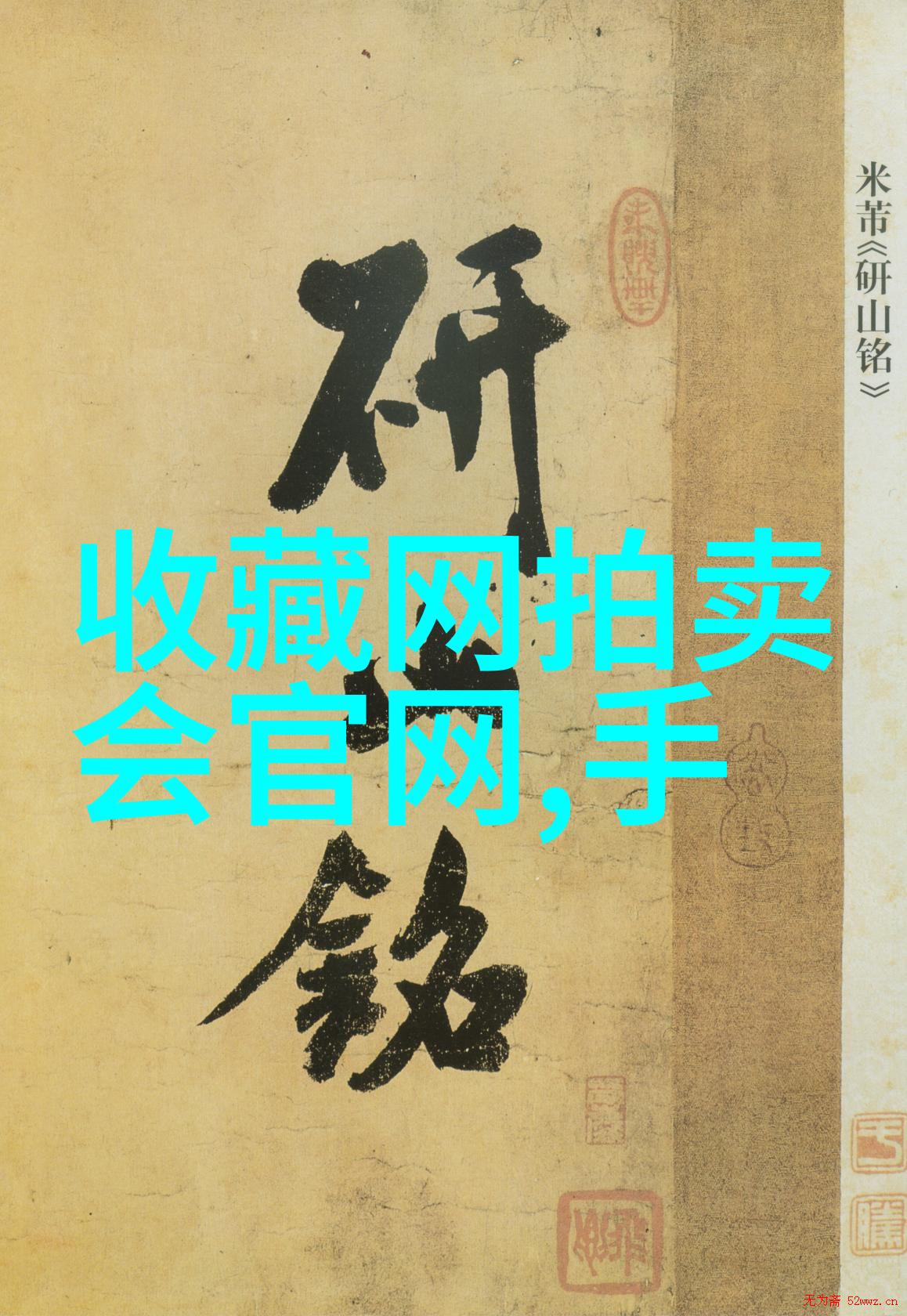

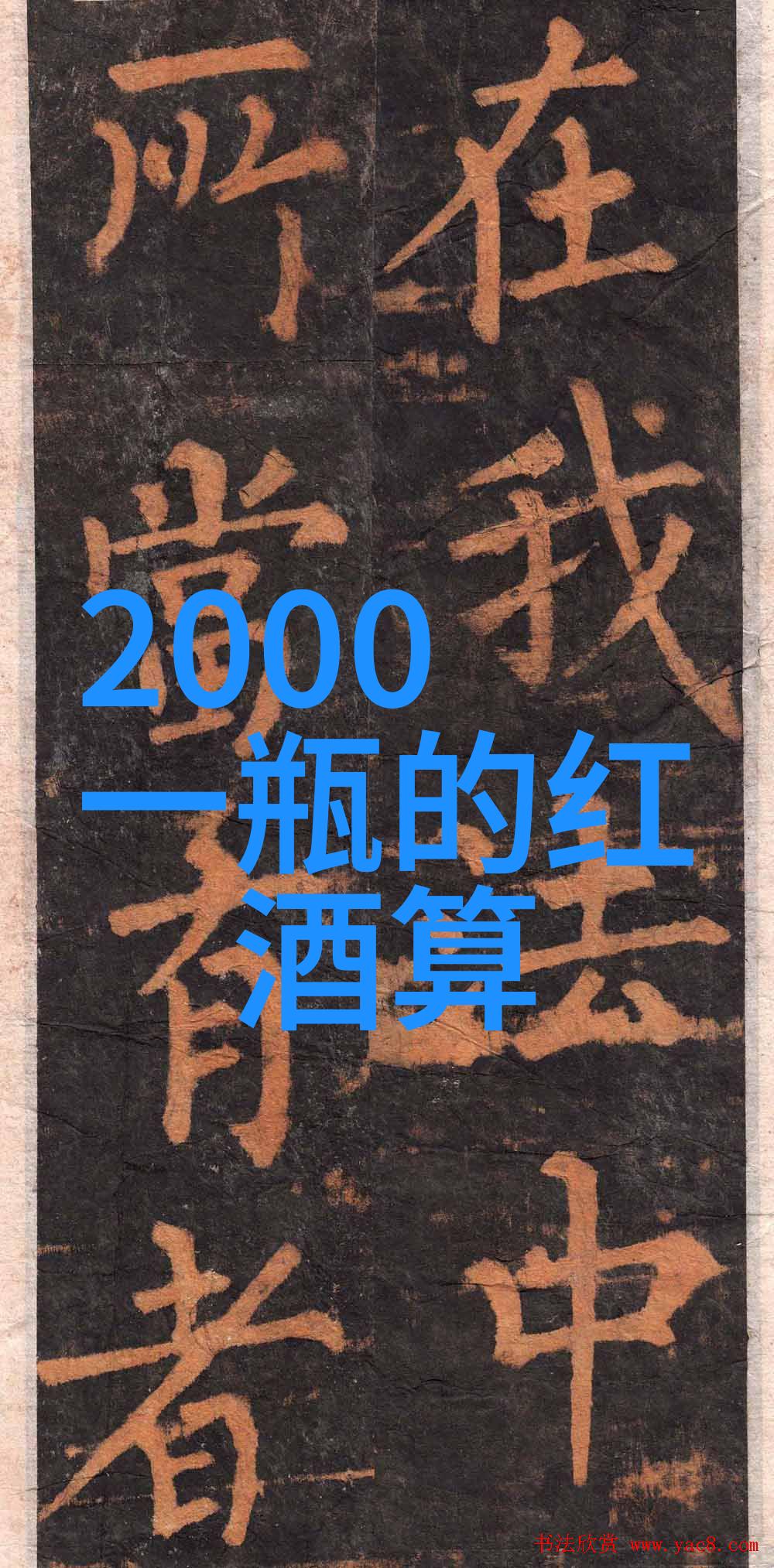

圆明园最初名为“颐和园”,后因其规模宏大而改名为“圆明”。这座宫殿群占地面积达7平方公里,是当时世界上最大的皇家花园之一。在这里,不仅有着精美绝伦的大理石雕刻,还有大量珍贵的书画作品,以及来自世界各地的奇珍异宝。

然而,这段辉煌历程并没有持续太久。在第二次鸦片战争中,英法联军攻占北京后,于1860年8月5日对圆明园进行了严重破坏,将许多珍贵文物运往国外作为战利品。这场浩劫导致了数以万计文物失去踪迹,对中国文化造成了巨大的损失。这种悲剧也使得人们对于保护国家宝库格外重视。

在20世纪末至21世纪初,由于国际社会对于文化遗产保护意识的提升以及中国政府对此类事项高度重视,一些被掠夺走的文物开始陆续归还。例如,在2009年的一次特别交易中,一批来自英国博物馆中的清朝玉器被归还给中国。这不仅是对圃院所遭受之罪行的一种道歉,也是两国关系正常化过程中的一个重要事件。

尽管如此,由于历史原因,有关圆明园简介和历史上的许多细节仍然存在争议。此外,随着时间推移,该地区周边环境变化及城市发展压力,使得原有的景观与功能面临新的挑战,但无论如何,这座曾经繁华非凡的地方依旧是一处值得探索学习的地方,让我们通过了解其丰富而复杂的人文历史,从中汲取智慧,为今后的城市建设与文化保护提供借鉴。