一、中国古代牛奶的传入与保存问题

在中国历史的长河中,牛奶作为一种新兴饮品,其使用时间并不长。《山海经》记载了“乳汁”这一概念,但并没有明确指出这种乳汁是从何而来,也没有提到过牛奶。在这之前,中国大陆上主要以米、豆和麦等作物为食,因此对牛类和羊类的养殖较少,对于肉类和其它动物制成的食品也就相对不熟悉。

直至唐代以后,随着西域游牧民族如突厥、回纥等进入中国,并逐渐融入汉族社会,他们带来了新的农耕技术,如畜牧业的发展,这些都为后来的农业文明提供了基础。同时,他们也带来了自己的一些饮食习惯,其中包括用牛奶作为日常饮品。

然而,由于当时缺乏适宜存储和运输的条件,使得新引入的这种乳制品很难得到广泛流行。因此,在保存这些新型食品尤其是鲜活液体(如牛奶)方面,人们面临着巨大的挑战。

二、古人的解决方案:干燥技术

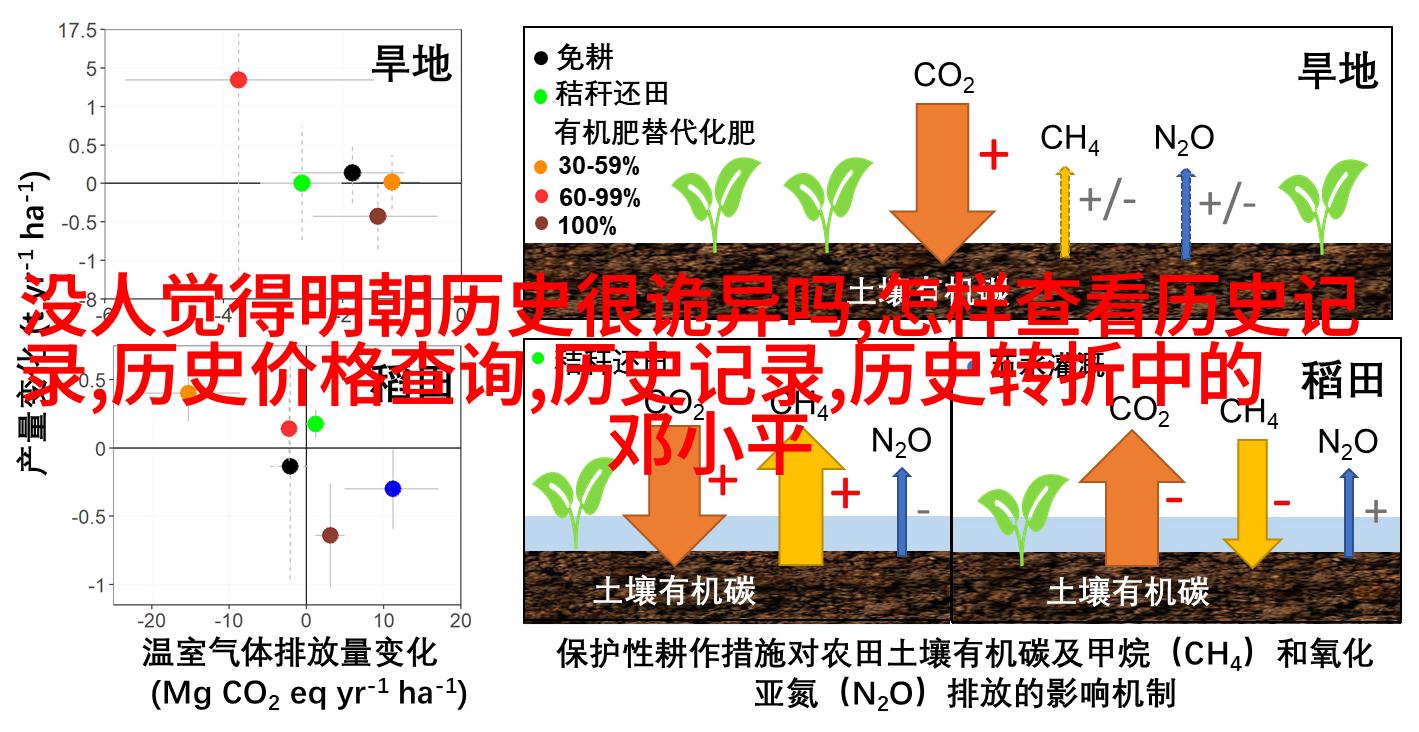

为了克服保存问题,一种叫做“干燥”的技术被应用到了制作食品上。这项技术涉及将含水量高且易腐烂的原料转化为含水量低且耐储存性强的地理产品。通过这样的过程,可以有效地防止微生物生长,从而延长保质期。

在生产过程中,可以通过蒸发或晒乾等方式去除部分水分,以减少细菌繁殖所需时间,同时使产品更加坚硬易存储。在这个阶段,现代科学可以借鉴一些方法,比如利用太阳能或者风能进行自然晾晒,或采用更高效率的人工设备来加速蒸发过程,从而进一步提高生产效率。

此外,还有许多小技巧被用于保持产物质量,如将产品包裹在纸张或者其他材料中,以保护它们免受尘埃侵蚀。此外,当时的人们还会利用盐或者糖来帮助调味,同时增加产品保质性,这也是现代干燥加工中的一个重要步骤之一。

三、案例分析:宋元时期流行的一种新型食品——糖水浸饼

宋元时期,一种名为糖水浸饼的小吃开始流行起来,它是一种由糯米粉打碎成泥状,然后与蔬菜或果仁混合再加入蜂蜜或甜酒一起煮沸形成粘稠混合物,再冷却后切片待用。一旦切片,就可以立即食用,无需经过任何特殊处理,这对于当时的手工业来说是一个非常便捷又健康的小零嘴,因为它既能满足口感需求,又能够保持营养价值,不像很多其他类型的小吃那样需要额外处理才能食用。而最关键的是,它不需要特别多的地方,而且也不需要特别复杂的手艺,所以无论是在城里还是乡村,都非常容易制作,而成本相比其他手工点心则比较低廉,是当时普通百姓群众普遍可接受的一个选择。

这里面的秘密就在于使用了干燥技术,将湿润原料变成了固态,即使是不经意间放置几小时之后,也不会出现霉变的问题。这样做出来的大块配料不仅实惠,而且因为是固态状态,所以更方便携带,更安全贮存。这一点对于那些依赖移动贸易生活的人来说尤其重要,因为他们可能无法保证每天都有机会购买最新鲜、新鲜度最高的地道小吃。如果他们要把这些小吃带到远离城市中心的地方,那么这就是必不可少的一环,因为它能够让这些旅行者轻松携带自己的美食,不管是在路途还是住宿期间都能够享受到美味佳肴,为旅行增添乐趣同时也保障了身体健康。

总结

从以上内容我们可以看出,在中国古代的时候由于缺乏适宜保存和运输条件,使得刚引进的乳制品很难得到广泛流行。但人们并不甘心,只要科技允许,他们就会不断寻找新的方法去解决这个问题,比如通过干燥技术将含有大量水分但容易腐烂的地理产品转化为坚硬耐久性强的地理产品,以此来延续保质期,让更多人能够享受到曾经只属于特定群体的事物。此举不仅推动了一系列创新,也促进了文化交流与融合,为今后的科技发展奠定基础。而今天,我们借鉴过去,用同样的精神继续前进,不断寻求更好的生活方式。不忘初心继续前行,就连我们的祖先一样努力探索,最终实现梦想。不过,我们知道,无论时代如何变化,对于生命力旺盛的事物来说,没有什么是不可能实现改变和革新的。